Alain Damasio, I : Traverser la Harpe

Publié le 30 Octobre 2012

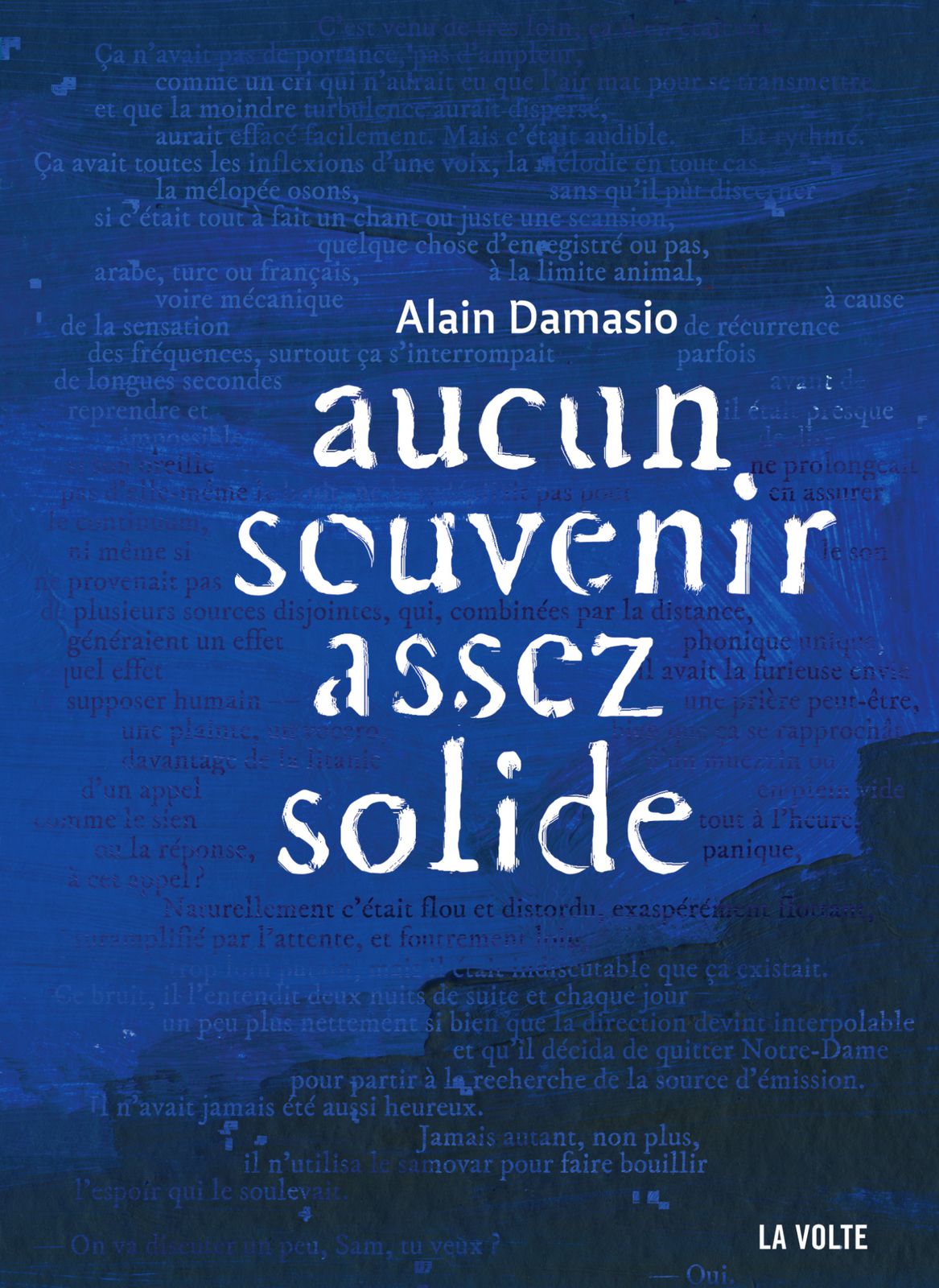

Voilà quelques années que je repousse le moment d'écrire à propos des textes d'Alain Damasio. Comme tous les grands récits, ils se suffisent à eux-mêmes, et portent souvent en eux, limpidement, les clés de leur interprétation. Tout commentaire paraît superflu, et le mécanisme de réappropriation qui le rend possible affaiblit inévitablement la résonance originelle de l'oeuvre. Le mieux placé pour en parler, j'ai pu le constater il y a quelques mois à la librairie Compagnie, est Damasio lui-même. L'excellent Systar, auteur de la postface qui clôt le recueil de nouvelles paru cette année chez La Volte, n'est évidemment pas en reste. Je tenterai pour ma part, sans répéter ce qui a déjà été mieux formulé ailleurs, d'en livrer une lecture aussi fidèle que possible à la richesse du sentiment initial.

Ma difficulté à parler de ces textes, et en particulier de La Horde du Contrevent, tient surtout au fait qu'ils sont intimement liés à ce qui fonde pour moi le désir de lire et d'écrire ; à la fraternité intellectuelle aussi, à la joie un tiers houblonnière, deux tiers verbale, qui nous tient ensemble en dépit des aléas géographiques, depuis une petite décennie, avec Bruno, Olivier et les autres, y compris les quelques embusqué(e)s que je devais rencontrer tôt ou tard.

C'est encore Systar qui me fit découvrir, il y a quelques années, un beau texte de Gilles Deleuze sur les Stoïciens. Aucun souvenir assez solide l'a rappelé à mon souvenir, peut-être parce que les allusions à Deleuze parsèment le recueil, mais — on le verra — pas seulement. En voici un extrait :

Entre les cris de la douleur physique et les chants de la souffrance métaphysique, comment tracer son mince chemin stoïcien, qui consiste à être digne de ce qui arrive, à dégager quelque chose de gai et d’amoureux dans ce qui arrive, une lueur, une rencontre, un événement, une vitesse, un devenir ? « À mon goût de la mort, qui était faillite de la volonté, je substituerai une envie de mourir qui soit l’apothéose de la volonté. » À mon envie abjecte d’être aimé, je substituerai une puissance d’aimer : non pas une volonté absurde d’aimer n’importe qui n’importe quoi, non pas s’identifier à l’univers, mais dégager le pur événement qui m’unit à ceux que j’aime, et qui ne m’attendent pas plus que je ne les attends, puisque seul l’événement nous attend, Eventum tantum. Faire un événement, si petit soit-il, la chose la plus délicate du monde, le contraire de faire un drame, ou de faire une histoire. Aimer ceux qui sont ainsi : quand ils entrent dans une pièce, ce ne sont pas des personnes, des caractères ou des sujets, c'est une variation atmosphérique, un changement de teinte, une molécule imperceptible, une population discrète, un brouillard ou une nuée de gouttes. Tout a changé en vérité. Les grands événements, aussi, ne sont pas des concepts. Penser en termes d’événement, ce n’est pas facile. D’autant moins facile que la pensée elle-même devient alors un événement.

L'œuvre d'Alain Damasio est au nombre de celles qui créent l'événement, au sens où l'entend Deleuze. « Cette suite de lettres faites phonèmes puis mots, les mots phrases, les phrases laisses et l'ensemble, tenté comme une rafale à caisson de cœur et de crâne » est tout entière tendue vers l'expression de quelque chose d'essentiel à ses yeux. Dans La Horde, ce quelque chose s'appelait principalement le « Vif » — « Bienvenue à toi, lent homme lié, poussif tresseur des vitesses » ; dans le recueil, il s'agit principalement du « Bond », placé en exergue sous la forme d'une citation de René Char : « Être du bond. N'être pas du festin, son épilogue. »

Mon hypothèse est la suivante : si le lecteur perçoit ainsi la hauteur de l'exigence à laquelle Damasio soumet son écriture, c'est peut-être parce que chacun de ses récits tâche de « penser en terme d'événement », en inscrivant dans l'espace et le temps de la fiction une pensée qui ne se résume ni à l'explicitation d'un concept, ni à la description d'un être, et dont le sens se laisserait d'autant moins facilement réifier qu'il ne s'effectue que dans le mouvement. Ainsi, les nouvelles d'Aucun souvenir assez solide peuvent être lues comme autant de formes verbales, à la fois intuitives et complexes, dérivées de l'infinitif « bondir ».

L'animal qui incarne cet infinitif, à travers l'ensemble du recueil, et dès la première nouvelle, « Les Hauts-Parleurs », est le chat, tantôt ronronnant, tantôt hérissé et griffu : l'imprévisible fait chair. Bondir, pour Clovis Spassky, c'est apprivoiser le mot « chat » et le disséminer partout dans les textes qu'il compose, pour rester insaisissable à l'heure où se parachève la privatisation du langage ; c'est surtout, in fine, transformer sa défaite inéluctable en manifeste pour une révolte à venir, et transmettre au monde, en un ultime baroud d'honneur, sa science du bond.

Pour l'aéromaître Ile, dans « Une stupéfiante salve d'escarbilles de houille écarlate », bondir, c'est se plier aux exigences folles du Barf, une créature quasi-féline une fois encore, et se muer en un pur mouvement, afin d'égaler la foudre en vitesse et de remporter la course à travers Alticcio.

Intéressons-nous de plus près à la seconde nouvelle du recueil, « Annah à travers la Harpe », qui illustre une forme particulièrement intime du Bond. Le narrateur a perdu sa fille dans un accident, et fait appel au mystérieux Trépasseur pour tenter de la ressusciter. Suivant ses instructions, il poursuit le souvenir de sa fille à travers les cercles de l'Enfer. La quête mémorielle de ce nouvel Orphée est un bond en forme de catabase ; il passe par le don intégral de sa personne, mais aussi par l'abandon à contrecoeur du carcan de technologie protectrice absurdement tissé autour d'Annah.

L'ultime cercle de l'Enfer est inspiré du Wyrd scandinave, ce réseau infini tissé par trois divinités, les Nornes, et dont chaque fil représente le destin d'un être. Ce lieu mythique pourrait ressembler à l'atelier des Parques, n'était sa dimension musicale : ce sont les vibrations du Wyrd qui mettent le monde en mouvement et infléchissent les destins. Alain Damasio en fait une Harpe, et c'est sur des câbles parallèles tendus au-dessus du vide que le narrateur laisse finalement bondir sa fille, d'abord par jeu, puis pour échapper aux Nornes qui les sectionnent un à un. Elle peut dès lors se débarrasser de tout ce qui l'entrave, en terminant par son propre corps. Le Trépasseur a prévenu : « Personne sort de l'Enfer. On s'en va pas avec son corps. On le laisse là-bas, c'est plus poli. Sur la Harpe. Sur le Wyrd. T'inquiète pas si la petite court en morceaux. Plutôt bon signe... »

À toute blinde sur la Harpe, Annah n'était à présent plus que fuite, fuite farouche sur la seule ligne de vie flexible qui lui restait, et elle courait en laissant derrière elle ses mains, ses coudes et ses épaules en une seule coulée de chair ronde, elle courait en laissant filer ses hanches et ses genoux comme des cailloux qu'on sème, elle courait en larguant à la hâte ses pieds de lait frais comme on retire ses sandales ; mais le fil menaçait toujours de se rompre et elle se débarrassa encore de son buste si fin, si léger qu'il se détacha sans qu'elle eût besoin de faire plus qu'un pas décalé de danse-bébé, et alors il ne resta plus d'elle qu'un bruissement de cuisses et de tue-tête, qu'une traînée de sourires mange-bouille qui se propageait en silence dans son sillage. Annah continua à trotter comme un souvenir qui déjà rejette sa mue, et elle dévida son visage en une seule épluchure de peau qui se désenroula dans l'air sans que j'y distingue plus que ses billes couleur de forêt et son nez de petit sanglier qu'elle tenait de moi, et elle alla jusqu'à souffler ses cheveux comme si cette touffe était encore un poids qui pouvait l'empêcher de s'envoler — si bien que la seule chose qu'elle conserva jusqu'au bout, la seule chose qui continuait à provoquer l'espace comme une corde frissonnante arrachée aux Nornes, comme un contre-cri volé à leur requiem rapace, c'était son rire clair comme un bruissement de sable sur un tambour tendu à tout rompre et soudain assoupli et chaud, c'était ce rire qui crépitait comme une pluie vagabonde sur une verrière, c'était ce râle de joie pure dont l'haleine sonique lavait la crasse du monde et décollait la tristesse des bitumes et des murs — et ça, la mort ne pouvait le retenir, encore moins le réarticuler.

Alors Annah, au bout de son fil élastique, au bout de ce filet de lait élégant qu'elle laissait derrière elle, Annah décolla d'un bond et s'éleva à travers le ciel liquide.

À l'origine, comme toujours chez Damasio, est la vitesse, plus précisément l'accélération qui rend le bond possible en permettant à Annah de distancer son propre corps. L'allitération en [f] (« fuite, fuite farouche sur la seule ligne de vie flexible »), redoublée par la répétition, initie l'impulsion, comme un solide appui consonantique, un starting block griffé par le pied du coureur au moment décisif. Par la suite, les unités rythmiques s'allongent, les prises d'élan matérialisées par les virgules se font plus rares. Parfois, le motif pivilégié qu'est l'anaphore refait surface et maintient la scansion ; mais le paragraphe a atteint, dès la seconde ligne, sa vitesse de croisière, et l'auteur peut désormais jouer avec ce flux en le ponctuant, en le détournant, en utilisant la puissance générée par l'inertie du mouvement, à la manière d'un artisan potier — à ceci près que le mouvement du texte n'est pas rotatif, mais clairement ascendant.

Annah s'apprête à faire en sens inverse le chemin effectué par son père, jusqu'à la surface où elle se réincarnera. Cet envol se prépare depuis l'arrivée des deux personnages sur la Harpe, et pourrait se transcrire en musique. Au départ, Annah découvre le timbre ample et métallique des cordes graves : « un son infiniment profond de contrebasse, qu'Annah répéta quatre fois, sans la moindre crainte, tout en avançant — course, saut, touché de corde, slap, saut, pop, gratté de pied — dans le roulis braillard de ses rires sonores qui scandaient l'intensité de sa jubilation, cette espèce de joie explosive qu'ont les enfants à découvrir, par eux-mêmes, quelque chose de neuf ou d'inouï. » À mesure que le danger croît et que rétrécit l'espace du jeu, les fréquences se resserrent, de sorte que cette partie du récit laisse un souvenir proche d'une simple gamme majeure brossée de l'index, de plus en plus légèrement, d'une extrémité à l'autre de l'instrument.

L'inclinaison progressive de la ligne de fuite est également rendue par la décorporation d'Annah, qui s'allège de phrase en phrase, car les cordes les plus aiguës sont aussi les plus fragiles. Annah n'a plus le choix : si elle ne se débarrasse pas du poids de son corps, elle sombrera à coup sûr. Les éléments périphériques sont largués en premier, suivis des plus pesants, car ils inscrivent le mouvement du corps dans l'espace, créent le contact. L'attaque en [f] produite par les pieds de l'enfant au début du passage est encore un effleurement trop franc, elle ferait obstacle à la pleine résonance des harmoniques finales suspendues en point d'orgue ; et lorsque le phonème [f] resurgit, au moment où Annah « souffl[e] ses cheveux comme si cette touffe était encore un poids qui pouvait l'empêcher de s'envoler », combiné aux sifflantes [s] et aux fricatives [∫], il n'est plus qu'un vent léger éparpillant les dernières traces physiques du souvenir.

Cet effacement du corps n'a guère d'équivalent dans le recueil ; dans « C@ptch@ », on le verra, la dématérialisation est une aliénation. Ici, elle parachève surtout le travail mémoriel du père, qui énumère un à un, jusqu'aux plus infimes détails, les éléments qui caractérisent sa fille, dont les plus marquants se situent à la lisière du concret : son rire, la légèreté de son pas, la couleur de ses yeux, la forme de son nez... C'est la tendresse et la minutie de cet inventaire final qui, à la surface du Réel, redonnera au corps d'Annah sa consistance complexe et sa vitalité propre. C'est pourquoi la décorporation s'effectue sur le mode de la liquéfaction plutôt que de la disparition pure et simple.

C'est en effet par un changement d'état, du solide au liquide, que l'écriture de Damasio parvient à représenter la fluidité de cet essor. La chair laiteuse de l'enfant se laisse envahir par sa propriété métaphorique et devient une coulée aérienne, une voie lactée qui trace derrière elle le spectre de son mouvement, comme si la vitesse atteinte était trop grande pour que l'œil nu puisse en saisir davantage. Cette écriture de la métamorphose atteint des sommets chez Damasio, et me rappelle de lointaines lectures d'Ovide : la fascinante végétalisation de Daphné, par exemple, dont le présent extrait est l'exact opposé — pes modo tam uelox pigris radicibus haeret, « des racines immobiles fixent au sol son pied autrefois si agile » (Ovide, Métamorphoses, I, 551).

La dissémination de la dominante vocalique [ε] à travers le texte, depuis la « chair » jusqu'au « filet de lait élégant qu'elle laissait derrière elle », en passant par « ses pieds de lait frais » et « son rire clair », accentue la fluidité du passage, et l'ensemble des voyelles proches forme un réseau de variations et d'échos vibrant à l'unisson de cette coloration chaleureuse. La syntaxe, ample et déliée, assure la fluidité du mouvement grâce à des structures anaphoriques : « elle courait... elle courait... », « la seule chose... la seule chose... ». En trois phrases, la décorporation d'Annah est pliée ; la voilà prête à refaire surface.

On le voit, le Bond n'est pas appréhendé ici comme un concept, mais comme un pur événement dont l'auteur tente de transcrire le mouvement, la fluidité et la vitesse. C'est dans son surgissement même qu'il représente la métamorphose d'Annah, et dans les textures, les nuances de couleurs et les variations rythmiques qu'elle fait advenir. Cette écriture de l'événement culmine dans la persistance finale du rire de l'enfant, qui est comme la quintessence de cette forme du Bond dont Annah seule détient le secret : les comparaisons se succèdent et les allitérations se bousculent, mimant le matériau évoqué. Les sonorités sèches produites par le « bruissement de sable sur un tambour tendu à tout rompre et soudain assoupli et chaud », où dominent les sifflantes et les dentales, laissent place aux glissements en [v] produits par la « pluie vagabonde sur une verrière »... Aucune de ces comparaisons ne semble pleinement définir le rire d'Annah, précisément parce qu'il est indéfinissable : « une variation atmosphérique, un changement de teinte, une molécule imperceptible, une population discrète, un brouillard ou une nuée de gouttes »...

Saisir l'événement dans sa singularité absolue et dans l'instant de sa réalisation, « dégager le pur événement qui m'unit à ceux que j'aime », et comprendre que nous ne pouvons les retenir, car « seul l'événement nous attend » : voilà, en résumé, la quête du narrateur d'« Annah à travers la Harpe ».

/image%2F0175231%2F201209%2Fob_3d3bad98fad6e3f7841edf1aa34a79c0_p8140238.JPG)